开栏的话

9月22日,习近平总书记在教育文化卫生体育领域专家代表座谈会上的讲话中指出,“十四五”时期,我们要从党和国家事业发展全局的高度,全面贯彻党的教育方针,坚持优先发展教育事业。

集社会众智,做好“十四五”规划,对于实现党和国家“第二个百年奋斗目标”意义重大。我们在这里畅想我国未来的教育:教育结构、学科专业结构、人才培养结构不断优化,全民终身学习推进机制得以完善,职业教育和培训大力发展,自主创新能力稳步提升,教育领域综合改革全面深化……每一步、每一项,都让人振奋,令人期待。

今起,本版将刊发“十四五”教育畅想系列报道,与您共话中国教育的未来。

【“十四五”教育畅想】

面对制造业智能化的机遇和挑战

职业教育准备好了吗

作者:赵晶晶(中国教育科学研究院副研究员)、张薇(中国地质大学〔武汉〕硕士研究生)

智能化是第四次工业革命的重要特征,是制造业转型升级的基本方向,也是各国提升国际竞争力的根本路径。制造业的竞争越来越依赖于人才的竞争,抢占制造业智能化先机,人才是根本。技术技能人才是实现智能制造生产实践的关键性投入要素,是不可或缺的人才类型。职业教育作为技术技能人才的培养主体,要主动把握机遇、积极迎接挑战,全面提升人才培养质量,为我国制造业智能化升级助力。

技术技能人才是抢占制造业智能化先机的重要保障

职业教育作为实现技术技能人才有效供给的重要一环,在制造业生产方式的更新迭代、产业的技术革新过程中发挥关键作用,是推动制造业智能化发展不可或缺的核心力量。

制造业是国民经济的基础产业,在经济发展中发挥不可替代的重要作用,随着第四次工业革命的到来,智能化成为制造业转型的基本方向。发达国家致力于运用工业化和信息化深度融合优势保持制造业的领跑地位。近年来,我国制造业突飞猛进,既取得了产出规模世界第一的瞩目成绩,也实现了轨道交通、通信设备等领域的重大技术和产业化突破。工业和信息化部部长肖亚庆于10月9日撰文称,2019年中国制造业增加值占全球比重达28.1%,连续10年保持世界第一制造大国地位。截至2020年6月,中国制造业重点领域企业关键工序数控化率和数字化研发设计工具普及率分别达到51.1%和71.5%。但是,随着国际竞争的日益加剧,我国制造业大而不强、核心技术匮乏等问题严峻,制造业大国地位仍然承受巨大冲击。因此,积极提高中国制造的智能化水平,是产业转型升级的必然要求,也是推进现代化进程、提升国际竞争力的根本路径。

产业发展,人才是根本。制造业智能化的竞争越来越依赖于人才的竞争,人力资本是实现智能制造由理论创新到生产实践的关键性投入要素。制造业智能化转型,既需要拔尖创新人才实现高精尖科技突破,也需要技术技能人才实现生产一线的快速应用和高效产出。职业教育作为实现技术技能人才有效供给的重要一环,在制造业生产方式的更新迭代、产业的技术革新过程中发挥关键作用,是推动制造业智能化发展不可或缺的核心力量。

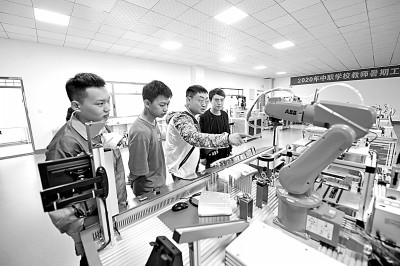

甘肃机电职业技术学院的工业机器人技术实训基地 孙镇摄/光明图片

制造业智能化发展为技术技能人才培养提供指引和方向

新生产模式要求技术技能人员具有新的技术技能体系和认知能力,倒逼职业教育进行育人模式改革,在教育教学过程中重点培养学生的创新能力、信息获取和整合能力以及终身学习能力。

历史上每一次工业革命都会催生新的教育形态和发展模式,也会促使教育内部自发产生改革动力。制造业智能化是第四次工业革命的重要特征,其发展需求为技术技能人才培养提供了改革方向:

技术技能人才培养目标发生变革。制造业智能化是通过新一代信息技术和先进制造技术的高度融合,实现传统制造和信息物理系统集合的生产过程。由此引致分散化、个性化、专业化的生产模式要求技术技能人员具有新的技术技能体系和认知能力,倒逼职业教育进行育人模式改革,在教育教学过程中重点培养学生的创新能力、信息获取和整合能力以及终身学习能力。

技术技能人才学历层次需提升。制造业智能化的重要特征是重复性、低技术的岗位逐渐被智能设备和系统取代,人力消耗大量减少。智能化生产过程中与信息化的高度融通以及流程优化的提升要求生产一线的技术技能工人拥有更加多元的知识结构、复杂化的操作技能以及坚实的理论基础。这在一定程度上要求加快制造业领域劳动力结构的升级,提升学历水平,加快培养更高层次技术技能人才。

岗位快速更迭要求专业动态调整。制造业智能时代在创造出大量新的产品和服务的同时,也衍生出例如机器人操作和维护、工业数据工程师等全新的职业方向,就业形式上出现了更多自由职业者和兼职岗位,工作内容上也更加体现专业协作。制造业智能化产生的新兴岗位巨大供需差,要求职业院校准确把握专业方向,根据制造业产业链的变化对专业链进行及时调整和更新,以实现智能化产品在性能、质量和生产效率方面质的飞跃。

技术技能含金量要有效增加。智能化先导性技术的出现和发酵会引致技术集群的产生,且贯穿产品设计、生产、销售、服务等全生命周期,对劳动力会产生强烈的“替代效应”,重复性和程序性任务构成的岗位被低成本技术取代,但更加凸显高复杂性、高智能化岗位技术技能人才的重要性。这就要求从业人员通过增加技术技能的含金量,突破制造业价值链低端锁定、提升全球价值链分工地位。

技术技能人才培养与发展需求不相匹配的矛盾凸显

长期以来,我国职业院校的学生和家长对制造业职业发展和专业提升普遍存在误解,认为制造业存在着工作重复、劳动密集、工资水平低、晋升渠道单一、学历水平低、工作环境差等特点,制造业领域的很多工作被认为缺乏发展前景。

随着我国制造业智能化的逐渐深入,人才匮乏无疑成为发展的巨大屏障,特别是技术技能人才培养与发展需求不相匹配的矛盾尤为突出。具体可以总结为以下几方面:

人才培养模式明显滞后。当前,我国职业教育人才培养模式仍然较为传统和保守,以教师课堂传授为核心,新兴教学方法仍不成熟,未能被广泛采用。涉及智能制造领域的新模式、新技术的教育教学方法运用尚处于初级阶段。此外,制造业智能化趋势需要进一步加大专业融合,亟须探索跨专业的教育模式。

专业布局结构调整不及时。制造业智能化强调过程和跨界融合,涉及多专业交叉更替,动态化调整是应对智能化人才需要的关键步骤。职业院校专业调整的意识缺失、步伐缓慢,专业设置与发展需求严重脱节,教学内容与生产一线无法实现紧密对接。从目前职业教育的专业设置来看,普遍存在专业设置过窄、岗位匹配单一的情况,有些低成本专业设置过多,有些紧缺专业甚至还处于空白状况,无法满足制造业智能化发展的刚性需求。

产教融合不够深入。智能化制造业不需要大量劳动力在车间进行密集型生产,对技术技能人才的要求也从应用知识、技术、技能解决相对确定性问题向不确定转变,要在实际生产环境中面对更为复杂的技术问题,核心要求是实现高水平的产教融合。当前,产教融合流于形式、不可持续、缺乏制度等问题普遍存在,学生在课堂接收的知识与实习实训接触的生产技术皆与一线存在较大偏差,很难在实际工作中适应岗位要求。

制造业相关专业缺乏吸引力。近年来,虽然制造业领域相关专业毕业生数量逐年提升,但是服务于第二产业的比重仍然偏小,特别是先进制造业领域的重大关键技术环节缺乏顶尖人才。长期以来,我国职业院校的学生和家长对制造业职业发展和专业提升普遍存在误解,认为制造业存在着工作重复、劳动密集、工资水平低、晋升渠道单一、学历水平低、工作环境差等特点,制造业领域的很多工作被认为缺乏发展前景。

着眼“大职业教育”,系统推进制造业智能化领域人才培养改革

展望“十四五”,让人才培养模式与制造业智能化全面融合已成为职业教育急迫的改革任务,需要采取多种手段进行调整和完善。

制造业智能化趋势产生的人才需求变化对职业教育完善治理体系,推进层次、专业、教师等改革创新提供了新机遇、新挑战。展望“十四五”,让人才培养模式与制造业智能化全面融合业已成为职业教育急迫的改革任务,需要采取多种手段进行调整和完善。

坚定创新观念和意识,系统推进具有针对性的制造业智能化领域人才培养改革。在政策和制度保障方面给予适当倾斜,对制造业智能化技术技能人才培养领域的重大工程、重点项目加大投入力度,打造一批制造业智能化相关的龙头职业院校。建立保障制造业智能化专业领域教师成长的体制机制,确保优质教师资源继续留在职业教育体系内,确保人才培养模式跟得上科技发展的步伐。创新相关专业的动态融合发展和一体化教学模式,创建更多技术课程和学习计划,帮助学生应对现实生产中的挑战并创新制造技术。

突出类型教育特色,加快发展本科层次职业教育。发展本科阶段高等职业教育是我国制造业智能化转型升级的迫切要求,也是发达国家职业教育发展的成功经验。加快建设以服务先进制造业为主的本科职业教育,在学制、学位、招生考试制度、管理体制、学校设置等诸多领域开展系统性规划,致力于推广和运用新的制造技术,为制造业智能化高层次技术技能人才提供培养和成长通道,提升制造业相关专业吸引力。

强化开放办学,实现更高层次、更加深入、更加全面的产教融合。以制造业智能化人才需求为引领,将产教融合落实到人才培养、教育教学的各个环节。加强行业、企业和学校的合作,鼓励将行业的相关培训纳入学校课程,学生和教师接受行业人员的指导。专业发展规划要紧密结合国家和区域制造业发展规划,加大专业间的开放融合,设计更加开放的课程教学资源。鼓励行业企业直接参与到学校的专业调整、课程设计、教学评价和国际先进课程的引进。

着眼“大职业教育”,充分发挥培训的重要作用。加强对职业院校的改革,形成特色突出、结构合理、布局优化的培训发展格局。激发职业院校培训活力,创新培训模式,为工人提供所需强大的技术技能、坚实的理论基础和核心专业技能的机会。以成本核算为基础,进一步优化拨款制度,向先进制造业相关专业倾斜,重点支持制造业智能化领域实习实训基地建设,为学生和一线工人提升动手能力和创造能力搭建平台。

《光明日报》( 2020年10月20日 14版)