希望每个教育从业者可以一起思考这个问题。

我自己从2003年跨入教培估摸一算从业十多年年,从一线老师到教学负责人到校长投资人、全国品牌联和创始人全部做过。现在专门做机构的咨询和培训,还会经常上大课给机构的管理者讲课。这些年自己的经历,加上这些年一直在服务于各个机构,感慨良多,市场是一直挺好的,刚需旺盛(甚至过热),优点明显,可缺点也明显,瓶颈不好突破,很多人做得很辛苦。

越来越多的人涌入教育培训行业,进入之后才发现这是个专业的服务行业。很商业,不基于商业和利润,所谓的“教育情怀“不可持续,教育理想依然需要正视现实,不能完全算国家主导的所谓“教育事业”。

行业内的产品分割也很细,从早期教育到少儿英语,K12到国际教育,加上各种艺术能力项目培训,产品众多,中小品牌也非常多。水平参差不齐,谁都能进来,谁都能干。

很多年轻人有了一点行业工作经验,或者新投资人从外面看到有的机构好像做得很不错,挺赚钱,也直接投资开店,其实做下来发现很辛苦,什么都得管,不赚钱甚至难以长期维持经营。

这个行业还太年轻,人才太少,太多地方需要升级。

一路看过来,教育领域进入门槛低,行业从业者普遍年轻,培训跟不上,专业技能不足,导致人才体系落后,老板比校长多。早期的很多人都是利用市场空白和需求激增,抓住了机会赚到了钱,有能力的便做大了。但是做大的、还能一直做好的,都是很少一部分。这几年成本上升,竞争加剧,挑战更大。

从2018年开始,市场变化更大,大品牌在资本的加力下扩张得厉害,技术和网络带来的冲击逐渐显现,话语权往往掌握在大品牌和大资本手里,外面风光无限。当然线下机构还是有本地距离优势,竞争虽然加大,市场空间并没有变小,可是真正做到几十上百家校区管理的时候,会发现管理和培训捉襟见肘,一旦告别单店作坊模式希望开始区域扩张,便问题丛生。

这些都还是看得见的外部问题,还有老板自己看不见的、真实存在的核心问题:

--技术问题:

行业内技术使用太少,缺乏互联网专业的融合,或者创始人不具备相关背景,就很容易停留在重复劳动力阶段。以早期教育机构来说,很多机构还停留在官方后台系统不好用,自己用excel统计数据,甚至笔纸登记前台到访的阶段。大多数机构的线上客户来源不到20%甚至没有,而顶尖机构的网络来源客户比例可以超过50%。依然有很多机构的客户维护手段还在电话陌生拜访的模式,成功转化率极低,员工打电话经常打到心力憔悴。

如果要实现品牌和校区规模的扩张,是一定要用到互联网营销+会员管理平台这样的后台开发技术,这又是一个必须要越过的门槛。虽然要说花钱就能解决,不过后台流程怎么乔当和自家业务相结合,绝对不是光说有钱就行的事,而需要投入大量精力升级再改造。现在最新的趋势必定是技术+互联网提升劳动效率。未来传统的重复地段劳动力的模式肯定会逐步被冲击取代。

--行业收入水平问题:

如果没有足够规模或者利润,无法给优秀人才开出高工资,就保证不了能用到优秀人才。大量的技术、平台、系统都需要投入,所以要么有高业绩利润,要么有大量投资,可投资不一定立马能收到成效。于是投资和回收周期的矛盾不断上演。

--人事(人才)问题

杰出的专业人才,特别是教学人才在这个行业里总是少数,你会发现出色的老师总是那么几个,最出色的老师还是靠天赋。或者有强大的教学教研体系作为支撑(类似学而思那种管理模式),不然人才的复制、流失问题到了后期会非常严重。

同时,业务规模扩大后,对多元化人才(资本、技术等)的要求会更高,这就要求团队有强大的HR部门投入,保证人才能够跟上业务的发展。

你会发现很多机构规模做起来,校区扩大了之后,人才团队的数量和质量总是跟不上,于是又要经过几年的发展阵痛期。

--管理瓶颈:

教育行业从业者特征:——女性偏多;年轻人多;教育程度高,但大部分从业者没有经历过大公司、长时间职场的培养和洗礼,如果没有完善的内部体系和持续培训,经常会发现人治、一言堂,扩张受挫的情况。而且中高层的个人管理能力跟不上团队发展是常态。机构前期的发展往往是业务带动管理,都是业务人才担任高管,用业绩弥补管理上的漏洞,这是个好方法,但一旦到了后期人才匹配没跟上,就又会发生管理问题。而且最常见的问题是校长甚至投资人自己的能力没法带动整个团队,于是整架大车的效率被急剧拉低,发展停滞不前。

当然,有问题,才有机会;

反过来看,行业落后正好有上升空间。

这也是教育行业一直热钱滚动进入者众的原因。

很多强大的团队正是趁着这些难度的存在,快速拉开了与竞争对手的差距。

在这样的环境里,我们需要思考——

机构如何突破这些难题,在这个创业维艰的时代以更强的姿态活下来,走出来?

——培养优秀的团队。

——所以我一直在做团队培训和活动,通过培训与活动,关注人,培养优秀人才。

漫漫长路

要做好机构(或者是很多投资人心里想的“赚到钱”),需要核心创始团队最少5-10年的行业经验,毕竟现在不是10年前做什么成什么的好时代了。

而且需要大量的精力与耐心,对产品、团队进行仔细打磨。

行业轻松赚钱的红利期已过,对效率提出了更高要求,谁能掌握核心技术,运用更高

教培行业从业者本身需要接受大量的培训和专业教育,这些都是人的问题。从能力角度来说,对于员工或者中层,或者希望往上走的优秀员工来说,下面这些是必须具备的基础能力:

·儿童发展、教育心理学等基础专业知识,自己学科的核心教学方法

·出色的市场和销售技能(可能是很多管理者最关心的)

·专业的教学产品认知(即使是非教学成员)

·基础管理技能培训(管理层水平参差不齐)

之前的四年时间,我集中在精力为超过200家以上的机构提供管理、销售、市场等各个方面的培训,做了很多活动,的确业绩是起来了,老板很开心,但是新的季度又是新的业绩压力,又得重复越来越低效的传统招生方式。这种传统招生模式的短板在于,大量机构的负责人依然是传统线下思维,用着辛苦而低效的单调发单电访方式拓客,效率奇低无比。

不过大家都明白,时代早变了,微信占据了我们日常沟通的80%流量,身边的互联网人进步神速,用中国速度改变着世界,外卖、共享经济、微信购物、那些看上去不起眼的小程序,挑战了太多陈旧市场,有的日进斗金,有的客户不断服务不过来。而他们的团队人数比很多中心机构的员工都少。人均产出效率特别高。

看到他们,我在想——为什么教培行业不能实现这样的效率?

任何一个领域,如果不学习并运用新思维,借鉴其他行业积累的技术进行破局,只会沉没在自己行业老旧的高傲里,注定会被时代抛弃,

即使曾经一家独大的新东方也一样,2019年的新东方已经开始面对市值被好未来超越、季度亏损的压力。新东方也不得不加紧了新东方在线的投入,计划实现在线业务的分拆上市。

时代总在变迁,唯独变化不变,进化永远不会停止,竞争让人辗转难眠。

优秀的机构,对课程研发、人事、品牌、技术等哥各个方面投入一定利润比例进行学习和探索,连餐营业这类服务行业,现在扫码点单支付都在瞬间普及,节约了服务员的人力成本,实现微信插件的快速运用。学而思早在2015年就实现全微信流程报课支付,90%以上的支付都在线上完成。

我们不得不拥抱互联网,特别是我们落后的教育培训行业。

所以无论再忙,我也会花时间跟那些在互联网一线探索的IT大咖见面交流,报名各种线上课程学习互联网新思维,然后再进行思考和筛选,在一线与教育机构负责人一起实践,找到到底什么方法最合适教育机构实现高效招生运营。

在2019年上半年,微信的社群一定是个好办法。

无论是其他行业还是教培行业本身,已经有很多成功案例,结合微信社群实现稳定的招生和转化。做得好的机构,运用微信群管理、维护新老客户,用极地的成本配合其他推广方式,实现了让人惊讶的转化率。并且很多课堂和课后服务已经转移到了线上社群内,成本低,反应速度快。将传统的线下广告、电访方式远远甩在了后面。

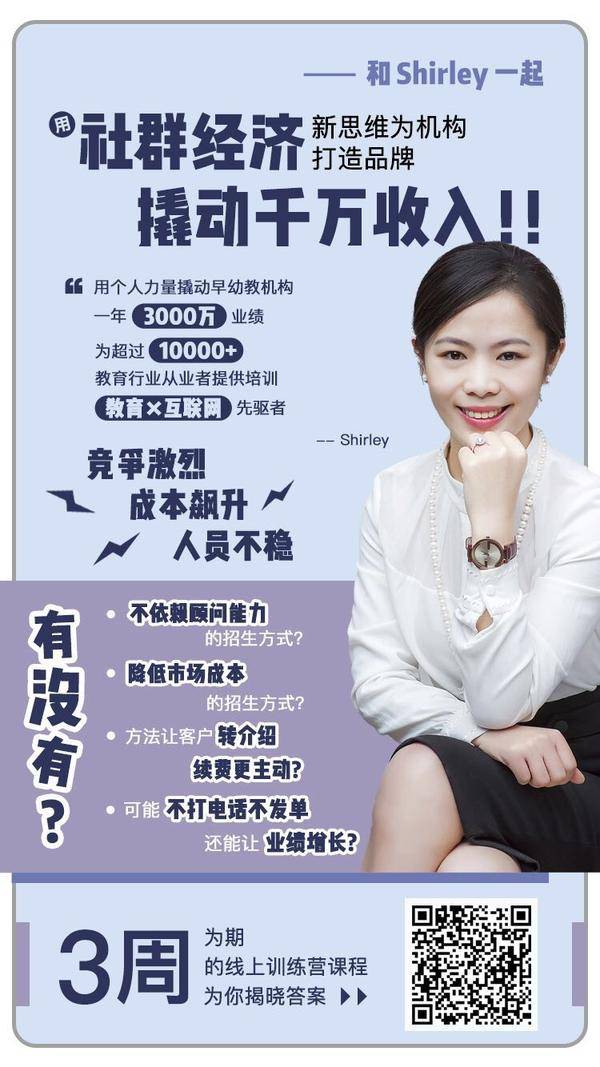

我自己也在熟悉的早教中心,实现了利用社群提升销售活动业绩40%报名业绩和80%后续转化维护提升,通过社群预热和维护,单场业绩已经超过100万。而新增投入仅仅是运用了微信社群这一个看似简单的模式。这样的数据已经算是非常高效的质的改变了。

我把这套教育机构使用的社群新思维技术总结出来,用线上课的方式分享给大家,希望能用个人的一些总结跟大家一块,让整个行业的从业者更专业,市场效果更出色。欢迎大家加我微信一起交流。